Contents

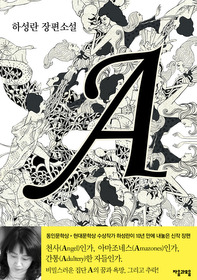

짧은 제목만큼이나 내용은 단순하지 않다. 1987년 오대양 집단 자살 사건을 모티브로 한 이야기, 이해하기 어려운 그림의 표지. 분위기는 특별히 어둡지 않다. 아마도 ‘나’의 어머니와 이모들이 남자들만 득실거리는 공장이라는 공간에서 항상 웃으면서 즐겁게 지냈기 때문이리라. 그래서인지 그녀들의 자녀들인 ‘우리’도 밝기만 하다. 내가 아는바로는 오대양사건은 그 당시 나온지 얼마 안되는 칼라 TV의 화면만큼이나 칙칙하기만 하다. 뉴스에서 연일 떠들어대던 그 무시무시하던 대규모 자살사건은 내게는 1999년 종말론부터 시작해 곧 세상이 뒤집어질듯한 어수선한 느낌의 사건이었다. 그런 내 선입견때문인지, 밝게 표현된 극중 인물들의 성격과 자잘한 사건들의 진행이 내게는 흐린 칼라TV 화면같기만 하다. “어머니”라 불리는 여성에 의해 일궈지고 꾸며지는 신신 상회. 사업이라고만 생각되는 그녀의 사업은 사업이라기 보다는 커다란 가정이다. 단, 아버지가 안 계신 가정. 남자는 많지만, 모계사회라고 일컬어질 수 있는 그런 속에서 여왕벌같은 존재인 어머니와 그 아래 엄마와 이모, 삼촌, 그리고 어린 우리들. 커다란 가정으로 그들은 그들만의 규칙으로 살아간다. 초등학교 졸업하면 서울로, 서울 공장이 바쁠땐 그들의 손도 일손이 되고 거의 모든 일이 ‘어머니’에 의해 이뤄지는 조직. 그런 조직이 쓰레기 시멘트 파동과 무리한 성장으로 인해 신신 상회는 망하게 되고, 그 곳에서 대규모 자살사건이 일어나게 된다. 밖에서 보는 이들은 그저 광신도집단의 자살로 보겠지만, 그 속에서 나고 자란 ‘나’와 ‘우리’는 그렇지 않다. 정인 언니와 닮은 최영주기자, 연예인을 보며(사실 안 보이니 듣고) ‘우리’ 아이의 아버지를 결정하게 되는 ‘우리’. 그 시대 상황을 이해한다면 이 소설을 이해할 수 있으리라. 인간의 욕심과 욕망의 또다른 면이 보이는 소설이기도 하다. 마지막에 당신에게 A는 무엇일까, 나중에 나중에 듣고 싶다, 라는 문구에서 나의 ‘A’를 다시금 뒤돌아보게 하는 그런 소설이다. 작가와 대화를 해봤으면…하는 기분이다