Contents

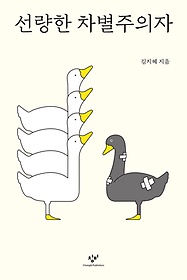

선량한과 차별. 두 모순되는 단어를 통해 작가는 성품이 착한 사람도 차별을 할 수 있다 는 것을 나타냈다. 차별을 대놓고 하지 않더라도, 평범하고 선량한 일상을 살아가면서 자신도 모르게 차별하는, 즉, 선량한 차별을 하고 있을 수 있다.

내가 행했던 선량한 차별은 ‘결정장애’라는 말을 사용하는 것이다.

평소에 무언가를 선택해야할 때, 결정하지 못해서 오랜 시간이 걸리거나 결국 결정하지 못하고 친구들에게 결정을 맡기는 편이라 스스로 ‘결정장애’라고 얘기하기도 했고, 친구들도 나를 그렇게 부르기도 했다.

그래서 프롤로그에 이 얘기가 나왔을 때, 그리고 책을 읽으면서 매우 놀랐다.

나는 전혀 그들을 비하하거나 무시하는 의도로 행한 것이 아니었고, 그 말이 많이 사용되고 있기에 문제가 없다고 생각했다.

하지만 이 책을 읽게 되면서 만약 내가 소수자입장이었다면, 장애인이라면 ‘결정 장애’와 같은 말을 쉽게 내뱉을 수 있었을까 하는 반성을 하게 되었다.

만약 그랬다면, 나는 차별과 혐오가 반영된 말과 행동에 민감하게 반응했을 것이다.

이 외에도 책을 읽기 전까지만 하더라도 평소에 당연하다고 생각하며 하는 많은 행동들. 예를 들어, 교통수단을 타고, 한국이라는 나라에서 살아가는 것 등이 특권이고, 차별적인 문제라고 생각하지 못했다. 그저 당연한 것이라고 생각했고, 그 행동과 관련하여 소수의 누군가가 고통 받고 있을 거라고는 예상하지 못했다.

이러한 문제들이 또 발견되지 않도록 소수의 사람들은 다수가 문제를 인식할 수 있도록 의견을 피력할 수 있어야 하고, 다수는 그것을 묵살하고 부정적으로 바라볼 것이 아니라 경청하고 반응을 해줘야 한다고 생각한다.

책을 읽으면서 우리 모두가 ‘차별을 하지 않는다.’라고 말하지만 정작 지금도 무의식적으로 차별하고 있지는 않을까 생각해보게 되었다. 그러면서 차별하는 사람들을 비난하는 것은 쉽지만, 차별하는 사람이 되지 않는 것은 어렵다는 것을 느낀 것 같다.

무심코 던진 돌멩이에 개구리는 죽는다는 말이 있는 것처럼 우리의 생각 없이 한 행동과 말에 어떤 사람은 모욕감, 수치심을 느낄 수 있다는 것을 다시금 깨닫게 되었다.

그리고, 누군가가 장난으로 던진 말이라도 분위기에 휩쓸려 같이 어울리는 것이 아니라, 정색할 수 있는 용기와 필요가 있다는 것도.