Contents

얼마 전 문학기행에서 신기한 체험을 했었다. 항상 가던 경주, 항상 보던 유적지임에도 불구하고 그 유적에 대해서 공부하신 분이 유적의 모습이 왜 이러며, 이러한 특징을 가지고 있으며, 이런 주술적인 목적을 지니고 있다. 등의 이야기를 하신 것을 듣고 난 후 다시 돌아본 유적지는 초등학생 때부터 수학여행에서 흔히 봐오던 유적지가 아니라 옛 사람들의 기품이, 만든 뜻이 느껴지는 공간으로 변하여 있었다. 아무런 볼 것도, 멋도 없던 괘릉이 옛 사람들의 지혜가 담겨진 공간으로 바뀌기까지 설명을 들었던 시간인 20분도 채 안 걸렸었던 것이다.

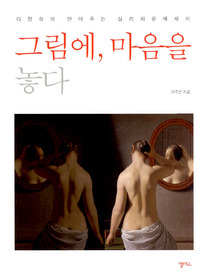

예술에는 아무런 해석 없이 순수하게 작품을 그대로 보고 느끼는 방법도 있지만, 앞의 사례처럼 훌륭한 해설가가 작품의 세세한 부분을 집어주며 만든 이가 어떤 것을 강조하고자 했는지, 어떤 부분이 이 작품의 포인트인지 알려주는 방법도 존재한다. 이 책은 그 후자의 경우라고 할 수 있겠다. 혼자 봤다면 단순히 보고 지나갔을 세세한 부분까지 저자는 세심하게 집고 넘어가준다.

책에 담겨진 모든 그림들이 하나하나 나에게 새롭게 다가왔지만, 그 중에서 유별히 더 깊게 다가온 작품들이 몇 개있다. 그 중에 하나가 장 시메옹 샤르댕의 <뷔페>인데, 해석없이 작품만 보면 개가 불안정하게 세워져있는 탐스런 음식들을 먹음직스럽게 보고 있는, 만약에 개가 음식들에 대한 유혹을 건드리지 못하고 살짝이라도 건드리게 된다면 차려놓은 상이 모두 엎어질 수 있는 위태로운 그림이지만. 해석을 덧붙여서 보게 되면, 싱그러운 과일들은 젊고 탐스러운 육체를, 유리로 된 병과 잔은 육체의 순결을, 껍질이 벌어져 있는 싱싱한 석화는 노골적인 유혹의 모습과 관련이, 그것을 노리는 개는 성적인 쾌락을 탐하고 있는 어리석은 인간을 대표하고 있다. 영원하지 못한 본능을 추구하고 있기 때문에 어리석다는 것을 보여주고 있는 그림인 것이다. 본능에 충실하고자하는 개, 그 개가 식탁을 건드릴 경우 음식들을 먹을 수는 있겠지만 동시에 차려져 있는 상을 망쳐버리게 되고 주인에게 혼이 나게 된다. 이토록 일상적인 이야기를 은유적으로 표현해 놓고 있는 것이다.

또 하나는 조르주 드 라 투르의 <등불 아래 참회하는 막달레나>인데. 이 그림에서는 한 여인이 무릎에는 해골을 두고 가만히 타들어가는 등잔불을 보고 있는 모습을 그리고 있는데, 이 또한 해골은 ‘죽음을 기억하라’라는 경고를, 타들어가는 등잔불은 죽음에 임박한 자의 마음으로 삶을 들여다보라는 뜻으로 해석된다.

이 얼마나 멋진 해석들인가! 보는 사람에 따라 아무런 의미없게 지나칠 수 있는 세세한 부분들이 작가의 화풍과 당시의 환경 그리고 관찰자의 해석을 통하여 새롭게 생명을 지니고 다시금 태어나다니, 오랜만에 옆에 두고 계속해서 찾아보고 싶은 책을 만나게 된 것 같다.