서평내용

어딘가 찜찜하고 소름 돋는 것들을 즐기는 이들이 있다. 필자 또한 영화를 볼 때, 일부로 공포영화를 찾아서 보곤 한다. 영화라는 매체의 특성 상 한 편을 보기 위해선 최소 2시간 이상을 시간을 내고 온전히 몰두를 해야하기 때문에 공포영화를 좋아하나 쉽사리 보지는 못한다. 그럼에도 불구하고 최근 아리 애스터 감독의 영화 ‘유전’과 ‘미드소마’을 봤고 필자도 당최 내가 왜 이런 감정을 느끼며 봐야하는지는 몰라도 알 수 없는 기이함과 으스스함 그리고 찜찜함을 느끼는데 성공했고 만족스럽게 영화를 봤다.

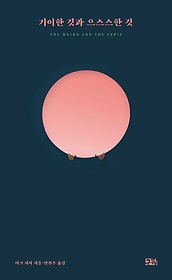

그러던 와중 정말 우연히 보게 된 책, 제목부터 꽂힌 책이 바로 영국의 대중문화비평가 마크 피셔의 <기이한 것과 으스스한 것>이다.

기이한 것과 으스스한 것들의 공통점은 낯선 무언가에 대한 집착이다. 무서운 것을 즐기는 것이 우리를 두렵게 하는 무언가를 즐기는 개념이라면 기이한 것과 으스스한 것을 즐기는 것은 친숙하고 관습적인 무언가가 더 이상 그렇지 아니게 되는 것을 즐기는 것이다. 따라서 무서운 것과 기이한 것, 으스스한 것은 비슷해 보이나 어딘가 조금 다른 것이다.

기이한 것과 으스스한 것은 또 어떻게 다를까?

우선 기이한 것은 존재하는 어떤 것이 괴상한 것이다. 즉 이해되지 못한 기묘함이다. 기이한 것은 우리의 감각 앞에 실재하는 무엇이다. 그러나 이들의 배치는 우리의 문화적 관습적 패러다임에 어긋나야한다. 저자는 이러한 것의 일례로 그로테스크를 제시했다. 평소 우리는 ‘그로테스크하다’라는 단어를 ‘고어하다’에 동치시키지만 이 책에선 ‘비이성적이다’로 그 개념이 더 확장되었다고 생각하면 된다. 그럼 비이성적인 것들이 어떤 것이냐? 예를 들면 동물의 머리를 한 인간, 꽃과 나무로 만들어진 건물 등과 같은 것들이다.

그리고 저자는 이러한 개념을 대중문화에 접목시켜 미국의 소설가 ‘러브크래프트’, 영국의 펑크 밴드 ‘더 폴’, 미국의 영화감독 ‘데이비드 린치’ 등을 예로 들며 설명한다. ‘러브크래프트’의 세계관에 나오는 미지의 것들, 노동 계층이나 실험적이고 대중적이면서 모더니즘적인 밴드 ‘더 폴’의 존재, 현실을 왜곡하여 생경함을 느끼게 해주는 ‘데이비드 린치’의 영화들. 이것들이 그로테스크한 것들이다.

그럼 으스스한 것은 어떤 것일까? 으스스한 것은 존재 혹은 비존재와 관련된 것들이다. 없어야 할 것이 존재하거나 있어야 할 것이 존재하지 않을 때, 그리고 그 공백을 설명하고 상상력으로 메우려고 할 때, 우리는 으스스함을 느낀다. 야심한 밤 산에서 들리는 새의 울음소리를 듣고 ‘무언가 쓰인 새가 아닐까?’라는 상상을 하는 것은 존재와 관련된 것이고 배에 있어야할 선원들이 전원 실종됨에 느끼는 기묘함은 비존재와 관련된 것이다.

기이한 것과 으스스한 것에 대해 분리하여 설명했지만, 이들은 사실 동행하는 존재이다.

기이함은 감각에서 기인되고 으스스함은 상상력에서 기인된다. 기이함은 감각자체를 부정하면 해소할 수 있고 으스스함은 이해할 수 없던 것이 설명이 되는 순간 해소된다. 그러나 감각을 부정하면 상상하게 되고 상상하기 위해서는 우선 감각으로 느껴야한다.

책을 다보고 단순해 보였던 표지를 보면, 사람에 따라 이것은 기이한 것이 되거나 으스스한 것이 된다. 표지에 있는 붉은 원과 그 틀을 잡고 있는 두 손.

책은 평면이지만 두 손 때문에 붉은 원 너머 무언가 존재하는 것처럼 느꼈으나 이것이 사실 터무니없었다고 느끼는 이들은 기이함을 느낄 것이고 붉은 원에 뒤에 손을 지닌 어떤 존재를 상상하는 이들은 으스스함을 느낄 것이다.

여담이지만 이런 문화를 다루는 책은 정말 좋아하나 즐기며 읽는 것은 항상 쉽지 않은 것 같다. 그림과 음악은 양반이다. 그림은 보고 생각하기 정말 쉽고 음악은 이러한 과정이 아무리 길어도 (앨범을 통째로 듣는 경우) 40분 이상을 넘지 않는다. 하지만 소설은 책 하나를 온전히 읽어야하고 영화는 최소 2시간, 마지막으로 드라마는 1시간짜리를 10여 부작 이상을 봐야한다.

그래서 이 책을 읽을 때도 음악과 관련된 부분은 찾아서 들어봤으나, 책과 영화, 드라마와 관련된 부분은 정말 텍스트로만 읽었다. 그래서 안타깝고 아쉬웠으나 그래도 재미있었다. 언젠가 이 책에 나온 책, 영화, 드라마를 모두 보고 다시 읽는 다면 또 감회가 남다르지 않을까?