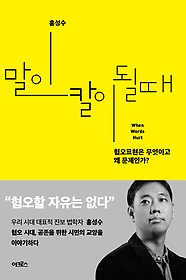

혐오표현은 무엇인가?

저자/역자

홍성수,

출판사명

어크로스 2018

출판년도

2018

독서시작일

2018년 11월 11일

독서종료일

2018년 11월 11일

서평작성자

이*훈

서평내용

나는 폭력적인 언어가 혐오표현이라고 생각했다. 잘못 알고 있었다. 많은 사람들이 '혐오스러운 표현'이 '혐오표현'이라고 생각할 것이다. 국제사회에서 통용되는 혐오표현에 대한 정의는 일상적 의미의 혐오와는 달랐다. 책을 통해 혐오표현의 정의뿐만 아니라 혐오표현의 유형, 혐오표현의 해악, 각국의 혐오표현금지법, 혐오표현 해결방법, 혐오표현 규제의 단점을 알 수 있었다. 무엇보다 나의 언어습관을 뒤돌아보는 계기가 되었다. 책 제목처럼 내가 무의식적으로 하는 '말'이 누군가에겐 '칼'이 될 수 있다.

편견에서 시작된 혐오표현은 차별을 재생산하고 폭력으로 이어지기도 한다. 표적 집단은 일상생활에서 공포, 두려움, 긴장감을 느낀다. 강남역 여성 살해 사건이후 여성들은 집단적인 반응을 보였다. 강남역 10번 출구에 누군가 남긴 메모, “나는 우연히 살아남았다”라는 표현은 여성들이 일상에서 느끼는 공포를 잘 보여준다.

누군가는 혐오표현 규제를 표현의 자유를 억압하는 것이라고 생각할 수 있다. 그러나 혐오표현을 포현의 자유로 볼 수 없다. 저자의 말처럼 누구에게도 “혐오할 자유는 없다”